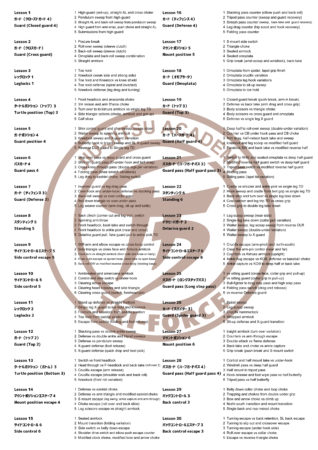

マスターカリキュラム一覧表

カリキュラム3部作を完成させ、トライフォースオンラインにアップロードしました。

2009年からはじめたプロジェクトなので、本当に疲れました。まだ達成感もありません。これからやっと始まるという感覚です。

振り返ってみますと、まず2009年より当初の5年間はみっちりと構想を固めて、2014年には「ブラジリアン柔術教則本」という形で、ベーシックカリキュラムを書籍&DVDでリリースしました。

ベーシック完成時には、アドバンストが8割、マスターも7割くらいは内容が固まっていたので、書籍の出版後からアドバンストの収録をすぐに始め、2016年にトライフォースオンラインでリリースしました。

そこからさらに1年半掛けて、ベーシックカリキュラムのオンライン版とマスターカリキュラムの収録を続け、無事に全ての動画をリリースすることが出来ました。

体力的にも、撮影メンバーのシフト的にも、収録できる日は週に1日しかなく、その日が雨天やイベントなどで中止になる事も少なくありませんでした。そんな日々が続く中、ようやく終わったなという感想です。

完成させたのは3つのカリキュラム。各30レッスン・150テクニックで全450テクニック、これがおおよその枠組みです。

ただしほとんどのレッスンに、マルチフィニッシュ(1つの技のくくりで2~3種類の技を説明している)の技が2つ以上含まれているので、実際には各レッスンにつき平均8テクニックほど収録されています。

それらのマルチフィニッシュ分を計算に含めると、700種類以上のテクニックがトライフォースのカリキュラムには網羅されています。

私のトライフォース総代表としての大きな仕事が一つ完成しました。

そして、これからやっと始まるという言葉の意味は、トライフォースの技術体系を作り上げることは、手段であって目的ではないという事です。私が掲げた目的、あるいは目標は以下に代表されるものでした。

・持続的なスクール運営に不可欠な、公式教材を作ること。

・白帯から黒帯まで、全ての会員が学ぶべき技術要件を明確にすること。

・アソシエーションの各スクールにおける帯の昇格基準、技術レベルの統合性を維持していくこと。

・統一化、均一化された指導フォーマットとインストラクター育成システムを確立し、マンパワーに頼らない指導体制を構築すること。

・グローバルネーミングを浸透させ、指導者と指導者、指導者と生徒、生徒と生徒、この3つのラインにおいてシンクロニシティを高めること。

・それによりアソシエーション全体の柔術レベルを底上げしていくこと。そして海外でも通用する選手を育てていくこと。

ようやく準備が整いました。目標に向かってさらに前進していきたいと思います。